Mapeando con los dedos: una propuesta inclusiva a favor de la accesibilidad comunicacional

El Newsletter de la UNSa dialogó con la Licenciada en Historia y Docente de la UNSa Emma Raspi, quien además es directora del Proyecto de Extensión “Mapeando con los Dedos”, que pretende generar material didáctico para personas con discapacidad visual.

El proyecto surgió de la iniciativa de un estudiante de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, donde se propone es «generar material cartográfico que sirva para la enseñanza en la Universidad para estudiantes con discapacidad visual, pero también genere un repositorio con este material para que los docentes de nivel medio puedan acceder a estas herramientas”.

Raspi contó que el proyecto surgió hace casi tres años, en un contexto de evaluación de tesis de un estudiante de Ciencias de la Comunicación, que tenía como parte del tribunal a la docente Beatriz Vega y la propia Raspi. Evento al que también había asistido Mauro Soto, Licenciado en Ciencias de la Comunicación y que tiene discapacidad visual. “En esa tesis, el estudiante analizó los discursos de los docentes acerca de la inclusión”, recordó, donde quedó en evidencia de que “los docentes decíamos ser inclusivos o que tratábamos de serlo, pero al plantear las prácticas que llevábamos adelante en función de esa idea de inclusión, el concepto empezaba a hacer aguas”.

Fue entonces que Raspi se reconoció como una de esas docentes entrevistadas, dado que al reflexionar sobre su propia práctica como profesora de Historia, se dio cuenta que cuando utilizaba mapas en clases, o dibujaba esquemas de mapas en clases, y tenía estudiantes ciegos, lo único que hacía era explicarles qué había planteado en el mapa, “pero nunca les había preguntado qué ideas se habían construido ellos acerca de mi explicación”. “Ahí comencé a darme cuenta primero yo de que tan inclusiva no era”, manifestó.

A la salida de esa defensa de tesis, Mauro Soto le planteó que le gustaría generar material didáctico que pueda usar él, y que les permitiera a las y los estudiantes con discapacidad visual una mejor cursada y comprensión de algunos problemas. “Y ahí, entre el material que pensamos, aparecieron los mapas como una preocupación primera y fundamental”, afirmó, dado que comprender y colaborar en la comprensión de los fenómenos territoriales, de las espacialidades sociales, ya sea en Historia o en las ciencias sociales, te lleva a estudiar fenómenos migratorios, constitución de territorialidades políticas, movimientos sociales y demás, donde todo se traduce en el análisis de la espacialidad social. “Y nos dábamos cuenta que no teníamos los recursos como para que los estudiantes con discapacidad visual pudieran leer esos procesos que nosotros podíamos visualizar fácilmente en una cartografía”, contó.

Fue entonces que surgió la idea de trabajar con material cartográfico. Principalmente, porque en la carrera de Historia se estudia permanentemente a partir de la cartografía. Esa definición permitió ponerse en contacto con los docentes Héctor Ramírez, que es el profesor de Espacio y Sociedad, y la profesora Perla Rodríguez, que representa a la carrera de Historia en la Comisión Inclusión de Personas con Discapacidad (CIPED). “Desde allí comenzamos a pensar en este proyecto, donde se fue sumando, por supuesto, un conjunto de profesores especialistas en inclusión”, por ejemplo, desde el campo de las ciencias de la educación y de las comunicaciones.

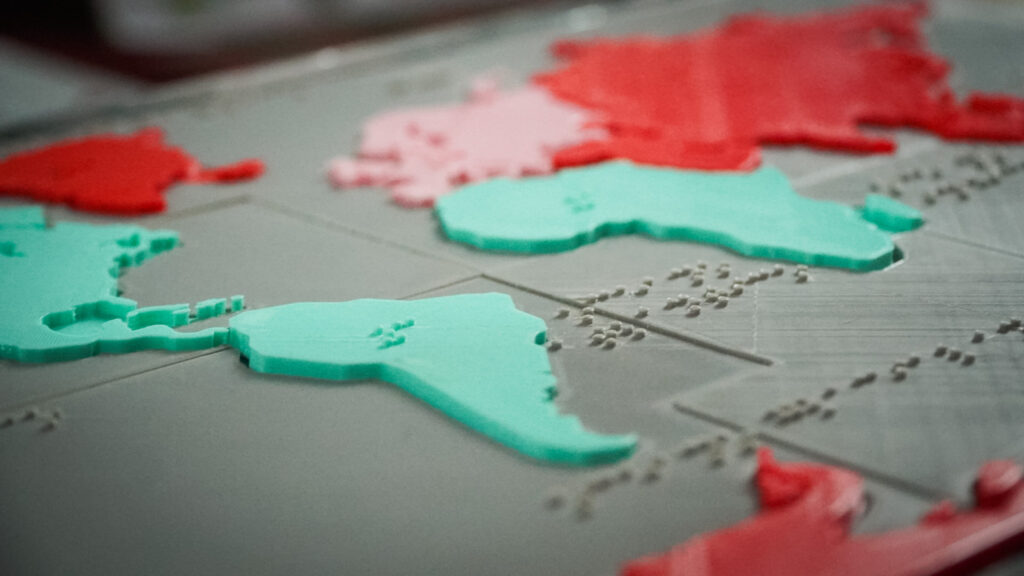

Con un equipo que se seguía conformando, surgió el problema de cómo hacer los mapas y dónde imprimirlos. En ese momento, apareció quien aún era estudiante de Historia, Manuel Bilbao que contó que tenía una impresora 3D. “Con él es que comenzamos a diseñar los primeros mapas y a analizar que, a partir de la prueba y el error, podíamos ajustar los tamaños de las marcaciones territoriales, el tamaño o la altura de las letras para el braille”, contó Raspi. Así se fueron generando “distintos tipos de mapas pequeños como para que se puedan utilizar en el espacio del aula y el docente los pueda llevar con facilidad”.

Después se fueron sumando estudiantes de Ciencias de la Comunicación que entendían de Programación, como es el caso de Jerónimo Márquez, y luego, a medida que se iba armando el proyecto, se comenzaron a sumar estudiantes que tenían experiencias de trabajo con discapacidad, como era la becaria del CIPED, Lourdes Amira Mesa. El primer desafío fue ver cómo se podría articular a un grupo bastante interesante de personas y que provenían de disciplinas muy distintas para abordar la propuesta.

Esto se debe a que el trabajo de Mapeando con los dedos, es un trabajo que tiene varias aristas. Por un lado, estuvo la formación interna. En el momento en que el proyecto ganó financiamiento en la Secretaría de Extensión Universitaria, se dio lugar a un proceso de formación interna en donde cada docente brindaba algún tipo de conocimiento necesario para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, el profesor de geografía fue dando cuenta de las problemáticas vinculadas primero a la espacialidad, a la espacialidad geográfica y luego vinculadas a la cartografía. Al proyecto en ese momento se sumaron docentes del nivel medio, como fue el caso de la Profesora en geografía, Liliana Marini. “A partir de la experiencia concreta en el aula, en el nivel secundario, nos fue explicando cómo trabaja ella con algunos estudiantes ciegos que le habían tocado, con los que les había tocado trabajar. Entonces, empezamos a explorar, a buscar bibliografía, material, que se había producido no solo en la Argentina, sino a nivel americano y europeo”, recordó Raspi.

Un segundo momento se dio a lo que significaba la lectura de imágenes, donde también se estuvo trabajando sobre la idea de lo que implica la inclusión para las y los docentes al igual que a las y los estudiantes: “desde qué marcos teóricos nos estábamos posicionando en términos de agenda política, también de derechos humanos, y en qué campo nos estamos situando”.

Mientras se daba la exploración sobre las distintas formas de hacer mapas, el conjunto de integrantes del proyecto decidió presentarse a una convocatoria de los proyectos que se financiaban desde el gobierno nacional, donde también ganaron. “Y allí se lanza todo el trabajo fuerte en pos de la construcción de los mapas”, manifestó Raspi, contando que el itinerario que siguieron en ese momento tenía que ver con dos cuestiones. Por un lado, acompañar el cursado de estudiantes ciegos que habían ingresado a la carrera de Ciencias de la Comunicación y de Historia. Entonces, si uno miraba la Mapoteca, se va a encontrando con mapas bastante diversos entre sí, porque algunos tienen que ver con cartografía que se hizo para acompañar el cursado, por ejemplo, en lo que sería Historia de América I, donde el mapa corresponde con el pasado precolonial, prehispánico, cartografía vinculada a los estudios medievales, a los estudios antiguos, de la historia antigua. Entonces, hay como material planteado en torno a esas cuestiones. Pero, “a medida que íbamos haciendo y probando los mapas, comprendimos que también era necesario generar, como mapas mentales que den cuenta de la forma de los distintos continentes”. Esto porque para mostrar procesos migratorios, por ejemplo, donde es necesario estudiar circuitos comerciales que estaban planteados en escalas más cercanas a estos fenómenos, “esas espacialidades geográficas en las cuales estaban contenidos no se podían visualizar y entonces era difícil de captar”.

Ante ello, el equipo de trabajo se enfrentó a la difícil tarea de captar por parte de los estudiantes ciegos esa imagen previa ya conformada del formato de los continentes, sobre todo aquellos estudiantes que eran ciegos de nacimiento. Como la forma, los tamaños, la ubicación de los distintos continentes. Entonces, se trabajó en primera instancia con esos mapas, armando un reservorio de mapas que incluyen un planisferio, de América del Sur, de Argentina, y mapas políticos de Salta. “Hemos trabajado con esas cartografías que son como básicas y que son de un uso bastante frecuente dentro del nivel medio, del nivel secundario, del nivel medio. Bueno, por ahí fue el seguimiento en la conformación de los mapas”, contó Raspi.

La importancia de la concientización

Una tercera arista del proyecto tiene que ver con la concientización, donde se procedió a enseñar a leer estos mapas geográficos, que si bien tienen la misma información que cualquier otro mapa, pero que para generar un proceso de comprensión de esta cartografía es necesario enseñar a leerlos: “enseñar a los docentes a cómo leer, cómo acercar a los estudiantes a ese mapa, cómo inicia un estudiante ciego la lectura de una cartografía, qué elementos son necesarios que se tengan en cuenta, cómo se tiene que presentar la información de manera secuencial”, ejemplificó la docente en Historia, dado que una cartografía táctil no puede tener la complejidad de información que tiene una cartografía visual, en donde podemos ver una cantidad de elementos que están juxtapuestos dentro de la cartografía. “Eso dificulta enormemente la lectura táctil, entonces hay que priorizar y conformar series de mapas que permitan hacer ese tipo de lecturas”, advirtió.

Raspi dijo que ese proceso de cómo enseñar a trabajar la espacialidad, cómo pasar de lo concreto a esa abstracción que implica el mapa, cómo despertar en los docentes esa habilidad para pensar en estrategias de enseñanzas que no prioricen lo visual, se decidió comenzar a trabajar con la puesta en práctica de los talleres. Durante el 2023, dieron lugar a un ciclo de talleres que se llama “¿Qué ves cuando no ves”, donde comenzaron a brindar estos talleres en algunas cátedras de la carrera de Historia donde los chicos y las chicas ya están cursando sus prácticas docentes. “Después hemos hecho un par de talleres también en Orán en el marco de unas jornadas a donde también invitaron a docentes del nivel medio para que nos acompañen”, dijo.

Estas experiencias prácticas permitió que pueda darse una presentación oficial de la Mapoteca, puesto que era un tema que estaba planificado desde el primer proyecto del Mapeando. “Así que haber podido materializar ese proyecto para nosotros es un acto sumamente significativo porque es dejar ya por sentado un lugar, un espacio para pensar la cartografía táctil, para generar nuevos proyectos”, expresó la docente. De esa manera, agradeció a las autoridades y trabajadores del Museo Histórico de la UNSa, por acompañar desde el primer momento la instalación de los mapas en la institución.

Raspi también señaló que, dentro del marco de lo que sería la formación y la difusión, casi todo el equipo, tanto de estudiantes, graduados y docentes, “estuvimos trabajando y presentando ponencias, reflexionando sobre esta experiencia, consolidando marcos teóricos, construyendo un lenguaje común”. Tras varios años de trabajo, aseguró que están “muy contentos porque todos están trabajando en todas estas áreas”. También, dijo que, como parte de la difusión, se dio lugar a las presentaciones en distintas ferias de ciencias y se trabajó en forma conjunta con la Escuela Técnica Einstein. “Hemos trabajado con los profesores y estudiantes del quinto año, que elaboraron sus proyectos finales. Y ellos son los que generaron cuatro mapas, donde se encuentra un planisferio sonoro, que tiene un carácter lúdico. “Eso también generó una serie de actividades con los estudiantes de la Escuela, que han sido muy interesantes y que generaron además lazos de amistad”, agregó.

El proyecto también está trabajando con iconografía, que permite acercarse a las sociedades más antiguas, por ejemplo, iconografía egipcia o babilónica. “También hemos estado trabajando con puntas de flechas para la cátedra de Historia de América I. Así que bueno, se está extendiendo hacia otras materialidades que también son útiles al momento de enseñar”, contó Raspi.

La docente adelantó que el objetivo del proyecto es continuar con el trabajo de la Mapoteca, al igual que continuar con los talleres de difusión y de formación. Sobre todo, de continuar con la formación interna del grupo, porque en este último año el grupo ha crecido bastante, ya que son alrededor de 25 personas quienes lo integran.

Visitas: 133