Investigaciones de la UNSa: Dengue y los modelos computacionales y biológicos

Hablamos con los investigadores del CONICET Juan Aparicio y José Gil, sobre los trabajos que vienen realizando respecto al dengue en nuestra provincia, a través del trabajo interinstitucional y coordinado en la Universidad Nacional de Salta.

Juan Pablo Aparicio es Investigador Principal del CONICET, Profesor Adjunto, de la UNSa, Dr. en Física por la Universidad de Buenos Aires, Postdoctorado en Biometrics Unit, Cornell Unversity, NY, USA. Su área de trabajo es Dinámica de Poblaciones y sus aplicaciones a epidemiología, ecología, manejo de recursos naturales, entre otros. Últimamente sus esfuerzos se centraron en la utilización de modelos matemáticos y computacionales aplicados al control y prevención de enfermedades infecciosas con énfasis en Dengue y Leishmaniasis.

José Gil es Licenciado y Profesor en Cs Biológicas en la UNSa. Realizó su Doctorado en Ciencias Biológicas estudiando la Epidemiología de la Leishmaniasis y un posdoctorado en epidemiología del dengue, ambos con becas de CONICET. Desde el INENCO (Grupo de Ambiente y Salud) trabaja en actividades de colaboración con diferentes municipios del norte de Salta para abordar diferentes enfermedades como el dengue o el hantavirus. Actualmente se desempeña trabajando en epidemiología, así como estrategias de prevención y control de enfermedades infecciosas regionales. Además, es docente de la Cátedra de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Naturales y docente de posgrado en la UNSa.

Juan Aparicio se dedica a la investigación en enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, y al diseño y evaluación de diferentes estrategias de prevención y control de éstas. Junto con José Gil dirigen el grupo de investigación donde participan estudiantes de doctorado y postdoctorado que vienen de diferentes áreas científicas tales como la matemática, física y biología. El grupo está formado por un lado por la parte de modelización matemática y computacional, por otro; la parte de epidemiología de campo y laboratorio, donde están los profesionales de las ciencias biológicas y genetistas.

Respecto al trabajo investigativo de acción sobre la modelización computacional Aparicio explicó: “La modelización computacional es crear un mundo virtual como un videojuego”. En esa realidad virtual creada, comentó el investigador, se van produciendo ejemplos tanto de las rutinas de las personas de determinada población y los lugares por donde los mosquitos podrían criarse, circular y crecer.

El investigador ejemplificó de esta manera el proceso computacional, que se presenta como un modelo socio-urbano: “Las personas hacen sus rutinas y tenemos una población de mosquito. A lo mejor vos estás en tu casa, viene el mosquito, te pica y te infecta con el virus del dengue. Después de un tiempo vos te volvés infeccioso. No es al instante. Pasa una semana, diez días y recién ahí el virus dengue empieza a circular en tu sangre, en cantidades suficientes como para que otro mosquito, al picarte, se infecte. Pero a lo mejor vos, justo cuando te pica ese mosquito, estás en el trabajo, no estás en tu casa. Entonces ese mosquito se infecta y se queda volando por ahí cerca del trabajo y a lo mejor infecta a otra persona de ahí. Después vos volvés a tu casa y a lo mejor otro mosquito te pica, se infecta y después termina infectando a otros miembros del hogar. Es como armar una población teórica computacional en la cual vas poniendo distintas redes, los parámetros y vas viendo qué pasa dependiendo de cuando se mueven las personas y otros parámetros. Lo que se hace, es tratar de ver, por ejemplo, qué es lo que pasa si eliminamos un porcentaje de los criaderos de las casas y si eso alcanza para contener las epidemias simuladas”.

vs. modelos teóricos.

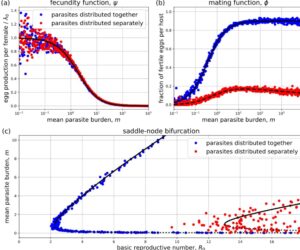

(curvas sólidas y discontinuas) de:(a) La función de fecundidad (ψ) y (b) la función

de apareamiento (φ), ambos en función de la carga media de parásitos (m), para

una población de parásitos siguiendo una distribución binomial negativa inflada en

cero. En (c) se presenta un diagrama de los puntos de equilibrio y su estabilidad en

la dinámica de transmisión de parásitos, basado en el número reproductivo básico

(R0), junto con valores empíricos (puntos azules y rojos).

– ¿Hay un estimado, una estadística, de cuántos mosquitos se pueden llegar a infectar a través de una persona infectada con dengue?

APARICIO: Eso depende también de varios factores. Por ejemplo, de cuántos mosquitos hay, de factores ambientales como humedad, temperatura. Además, existe una gran variabilidad, porque hay un montón de cosas que no se conocen. Normalmente, lo que se calcula con los modelos no necesariamente refleja la realidad porque hay cuestiones desconocidas de por medio.

El investigador agregó que estas variabilidades dependen, por ejemplo, de las intervenciones socio-comunitarias y estatales eficientes (o no) que puedan existir en determinados poblados o ciudades, y las condiciones que se encuentren allí para que los mosquitos se reproduzcan. Esto se encuentra íntimamente relacionado a las condiciones socioeconómicas, climáticas, al comportamiento poblacional y a la calidad de vida.

Al respecto de las investigaciones sobre los análisis biológicos a cargo del investigador José Gil, el profesional nos comentó:

GIL: En cuanto a lo biológico estuvimos trabajando con varios municipios, implementando un sistema de monitoreo. Monitoreo le llamamos a la forma en la cual detectamos si está el mosquito presente en el lugar, lo cual es un factor de riesgo para que ocurran brotes o epidemias. Uno de los sistemas que usamos se basa en la detección de la actividad de oviposición de las hembras. Se simula un cacharro mediante unos vasos negros con agua los cuales se llaman ‘ovitrampas’. Con estos monitoreos y estudios antropológicos estamos particularmente estudiando el por qué fallan las intervenciones.

El investigador Gil nos comentó que el trabajo que realizan se hace de manera conjunta con actores de las comunidades, se busca brindar capacitaciones y generar conciencia social, fundamentalmente, para realizar la prevención: “Realizamos capacitaciones y vimos que había muchas cosas que los docentes aún siguen sin saber, por lo cual destacamos la importancia de implementar, desde el ministerio de educación, cursos de actualización para los maestros de la primaria y los profesores de secundaria. Si queremos formar una nueva generación que no tenga este problema con el mosquito y el dengue, tienen que interpretar realmente cuál es la realidad y como modificarla”.

] Licenciada en Biología, Paola Castillo. Grupo Ambiente y Salud.

Licenciada en Biología, Paola Castillo. Grupo Ambiente y Salud.

Las ovitrampas son sensores de oviposición (recipientes de plástico con agua y un bajalenguas dentro, donde el insecto deposita sus huevos) se instalan durante una semana en viviendas de distintos barrios para monitorear las poblaciones de los mosquitos y orientar las acciones de salud pública.

Gil resaltó en este sentido además la importancia del acceso a la información adecuada sobre el dengue: “Lo que se logra por ejemplo a través de los medios de comunicación es que se habla de prevención de dengue y por algún motivo las personas terminan confundiendo el virus del dengue con el mosquito transmisor. Tampoco asocia las larvas, los huevos y las pupas con el mosquito adulto volador. Y no termina de reconocer los lugares donde se crían las formas inmaduras del mosquito. Entonces es muy importante hacer una intervención que sea realmente amplia y multidisciplinaria”, ejemplificó.

Este año describió, se abocaron al trabajo focal con ovitrampas en la localidad de Vaqueros. Indicó que si bien es una localidad pequeña tiene sus dificultades porque tiene cerros cercanos y diferentes caminos: “Estuvimos en reunión con personal de la municipalidad, personal de salud y de epidemiología. Y ahora también participaron investigadores de nuestro grupo en los controles focales porque hay casos de dengue en Vaqueros. Estuvieron limpiando las adyacencias de los lugares donde se detectaron los casos para tratar de disminuir la transmisión”, informaó que estas tareas de descacharrado las realizan desde la municipalidad y atención primaria de la salud.

GIL: “Nosotros tenemos como dos patas; la parte de modelización matemática y la parte de trabajos de laboratorio y epidemiología de campo, que incluye, por ejemplo, el monitoreo con ovitrampas. Pero además también tenemos un laboratorio en el que criamos mosquitos para hacer experimentos tratando de entender procesos que sean útiles para el control. Ahora estamos probando unas estaciones de autodiseminación con piriproxifen, que es una técnica que se utilizó con éxito en Brasil y que consiste en que las hembras, cuando van a colocar huevos en la estación de autodiseminación, entran en contacto con el larvicida con las patas y luego lo diseminan hacia otros criaderos al ir poniendo nuevas tandas de huevos”.

El biólogo además comentó: “En Brasil lo hacían y lo hacen en muchas partes del mundo usando una formulación en polvo del larvicida, acá no lo pudimos hacer con esta formulación porque no tenemos acceso al producto. Es un insecticida que viene en polvo y los mosquitos se los llevan en las patitas y van contaminando, por así decirlo, otros criaderos. Cuando van a poner huevos, al contaminar el criadero, las larvas mueren o producen adultos con malformaciones que ya no son viables. Es una forma que permite controlar eficientemente al mosquito. Nosotros estamos actualmente probando de manera alternativa en nuestros ensayos de semicampo (jaulas en el laboratorio), una formulación líquida del producto que se consigue comercialmente aquí en Argentina. Además de este larvicida, existen diferentes formas de control del mosquito y, por lo tanto, dentro de nuestro laboratorio vamos haciendo experimentos con distintos métodos que ayuden a disminuir las poblaciones del mosquito”.

Larvas de la especie Aedes aegypti encontradas en un parque de la ciudad de Salta.

Larvas de la especie Aedes aegypti encontradas en un parque de la ciudad de Salta.

Las estaciones de diseminación son recipientes en los que se pueden usar diferentes insecticidas biológicos o químicos. El uso de estos dispositivos se basa en que las hembras grávidas van a poner huevos en su interior y al posarse en la superficie interior contaminan sus patas con el insecticida y luego lo llevan a nuevos criaderos, los cuales son contaminados con el producto usado y las larvas de los mismos mueren.

Sobre el trabajo de acción dentro del sistema de salud, el investigador biólogo nos explicó: “Otro de los temas que trabajamos es la detección del virus en los mosquitos; antes se buscaba contener los brotes de dengue fumigando la zona en la que vivían las personas infectadas. Se desconocía que existen casos asintomáticos, como ocurrió con el COVID, y se buscaba contener la epidemia pidiendo a las personas infectadas que se queden en su casa. Cuando se descubrió después que había una proporción grande de casos asintomáticos que se mueven por la ciudad, esa campaña dejó de tener un poco de sentido y nos interpela a buscar métodos alternativos y/o complementarios de control de las epidemias”.

Agregó que hoy, no solo se trata de evitar que la persona se infecte, sino también la denominada prevención secundaria, que se basa en evitar que el daño sea más grande.

“Básicamente en el sistema de salud tenemos la prevención primaria, que es evitar que la persona tome contacto con el agente patógeno o que si toma contacto la enfermedad no se desarrolle; la prevención secundaria que implica un diagnóstico temprano, un rápido tratamiento y la minimización de las consecuencias graves; y la prevención terciaria, que es cuando la persona ya tuvo la enfermedad y se busca evitar las consecuencias a largo plazo. Ya se descubrió que hay personas que después del Chikungunya y Dengue quedan con problemas en las articulaciones, le quedan secuelas a largo plazo. Por ello hacemos mención a que se trata de una gran complejidad cuando intentamos abordar las arbovirosis como el Dengue, Zika y Chikunguya. No es solo centrarse en el mosquito, sino en algo integral y en la prevención primaria, por sobre todo”, señaló el investigador.

En ese sentido especificó que es necesario que se intervenga desde el Estado, la comunidad y el sistema educativo.

“Se trata de un conjunto de herramientas, no hay una herramienta única, se utilizan un conjunto de herramientas y, además, las estrategias dependen también de las fases en que se encuentra la situación epidemiológica. Son todos procesos a tener en cuenta”, describió.

CON ESTACIONALIDAD Simulaciones del modelo determinista con control

poblaciónal, mediante estaciones diseminadoras de Pyriproxifen, para Aedes

aegypty.

En la Figura se muestra la evolución de la población de mosquitos adultos de

Aedes aegypty en el tiempo en presencia de estaciones diseminadoras. La curva en

color azul muestra la población en el tiempo cuando no hay presencia de

insecticida (E=0). Las curvas restantes muestran el tamaño de la población para

cada instante de tiempo. A medida que aumentamos la cantidad de estaciones el

tamaño de la población disminuye. Estas estaciones están presentes desde

diciembre (t=330) hasta enero (t=420), periodo en el cual se producen lluvias y la

temperatura aumenta.

-¿Podemos erradicar a los mosquitos?

GIL: “Por ahora, eso hay que sacarse de la cabeza. No vamos a poder erradicar los mosquitos. A menos que descubramos algún método nuevo, por el momento es imposible. Lo que podemos hacer es bajar la cantidad de mosquitos, lo suficiente como para que las epidemias sean improbables o de bajo impacto. Entonces ahí es cuando debemos estar presentes y actuar de manera conjunta entre todos los actores. Sobre todo, teniendo en cuenta que, si estamos en la primera etapa de una epidemia, hay unos pocos casos. Si uno hace un cierto tipo de intervenciones cuando la epidemia está ya disparada, las intervenciones cambian porque es dinámico. De acuerdo a la etapa en que estamos, uno va utilizando distintas herramientas o sumando otras y en cada etapa hay varias herramientas disponibles, no una sola”.

El biólogo también ponderó que el enfoque que debe darse es de tipo integral donde se vean las distintas facetas tanto comunicacionales, educacionales, sociológicas, de control vectorial y así poder implementar las acciones adecuadas para cada etapa en la que se encuentra la epidemia, incluyendo la etapa en la que todavía no hay epidemia.

Laboratorio de entomología médica y veterinaria. UNSa- INENCO.

Laboratorio de entomología médica y veterinaria. UNSa- INENCO.Visitas: 286